शिवेंद्र तिवारी

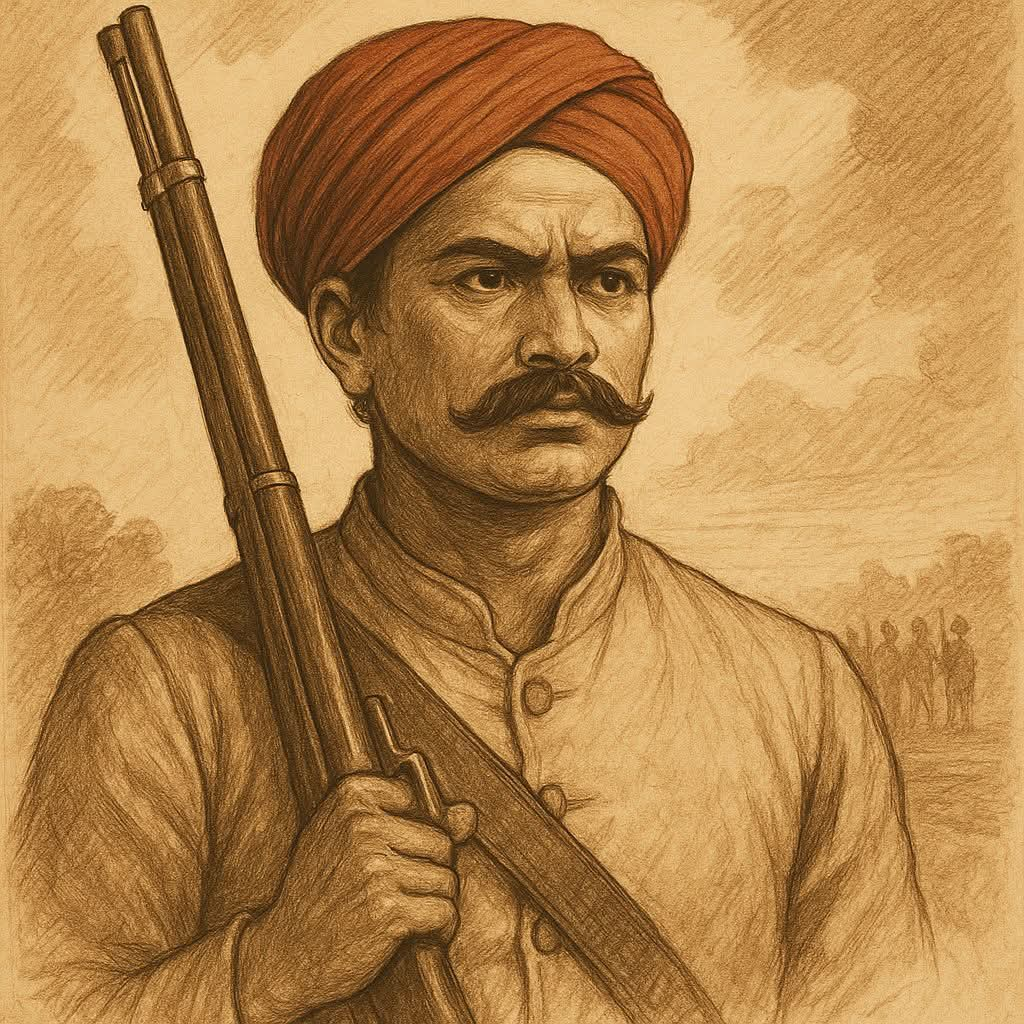

मेरा नाम मंगल पांडे है।

मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा नाम एक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, वो भी आज़ादी की पहली चिंगारी के रूप में।

मैं कोई राजा नहीं था, कोई ज़मींदार या नेता भी नहीं।

मैं तो एक गांव का बेटा था — उस भारत का बेटा, जो सदियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ कराह रहा था।

मेरा जन्म 19 जुलाई 1827 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ।

हमारे घर की छत फूस की थी, दीवारें मिट्टी की थीं, पर मेरी मां की ममता और पिता की इज्ज़त मेरे लिए किसी महल से कम नहीं थी।

हम ब्राह्मण थे, लेकिन हमारे पास ना ज़मीन थी, ना दौलत।

बस एक चीज़ थी — आत्मसम्मान।

बचपन खेल में बीता, लेकिन मन में एक सवाल हमेशा उगता था —

ये अंग्रेज कौन हैं, जो हमारे देश में राज कर रहे हैं?

हम क्यों उनके आगे झुके हैं?

समय बदला। जवानी आई तो घर की गरीबी ने मुझे जिम्मेदार बना दिया।

सन् 1849 में मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती ले ली।

मुझे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री में शामिल किया गया।

वर्दी मिली, बंदूक मिली, और एक नई पहचान — सिपाही मंगल पांडे।

शुरुआत में सब कुछ नया और आकर्षक लगा।

परेड, अनुशासन, आदेश, तनख्वाह… सब कुछ एक सिस्टम में बंधा था।

लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता गया, मैं समझने लगा कि ये व्यवस्था सिर्फ दिखावे की है।

हम भारतीय सिपाही, अंग्रेजों के लिए सिर्फ लड़ने वाली मशीनें थे।

हमारे सम्मान, धर्म और आस्था की कोई कीमत नहीं थी।

और फिर आया वो समय, जिसने मेरे भीतर के तूफान को बाहर निकाल दिया।

1857 की शुरुआत में सेना में नई एनफील्ड राइफल आई।

इस राइफल के कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से काटना पड़ता था।

जल्द ही खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है।

मेरे लिए ये अपमान की पराकाष्ठा थी।

गाय हमारे लिए माता है।

मेरे जैसे लाखों हिंदू सिपाहियों के लिए ये अस्वीकार्य था।

और मुसलमानों के लिए सूअर हराम था।

ये अंग्रेजों की चाल थी — हमारी आस्था को चोट पहुँचाने की।

मैंने विरोध किया। अफसरों से कहा — “ये गलत है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है।”

लेकिन मेरी बातों पर हंसी उड़ाई गई।

आदेश दिया गया — “जो कहा जाए, वो करो।”

उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं वर्दी नहीं, गुलामी पहनता हूँ।

कुछ दिनों तक मैं चुप रहा।

पर अंदर की आग बुझने के बजाय भड़कती गई।

हर रात नींद में मां की आवाज़ सुनाई देती —

“बेटा, धर्म पर चलना, कभी अन्याय मत सहना।”

29 मार्च 1857 की सुबह थी।

बैरकपुर छावनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान उठ चुका था।

मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल मजबूत था।

मैंने अपनी बंदूक उठाई और ब्रिटिश अफसर ह्यूसन पर गोली चला दी।

वो गिर पड़ा।

मैंने पीछे मुड़कर देखा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया।

लेकिन उस पल मैं अकेला नहीं था — मेरी आत्मा, मेरा धर्म और मेरा देश मेरे साथ था।

मैंने लेफ्टिनेंट बॉघ को भी निशाना बनाया।

अब छावनी में हड़कंप मच गया।

सिपाही इधर-उधर भागने लगे।

कुछ डरे, कुछ स्तब्ध रह गए।

मुझे गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट मार्शल चला।

आदेश आया — फांसी दी जाए।

फांसी की तारीख तय हुई 18 अप्रैल 1857।

लेकिन अंग्रेजों को डर था —

कहीं ये आग फैल न जाए।

कहीं बाकी सिपाही भड़क न जाएं।

इसलिए उन्होंने मुझे दो हफ्ते पहले, 10 अप्रैल को ही फांसी दे दी।

मैंने फांसी के फंदे को सिर झुकाकर नहीं, गर्व से पहना।

मुझे कोई पछतावा नहीं था।

मैं जानता था, मैं मरूंगा — लेकिन मेरा विचार नहीं।

मैं लटक गया उस पेड़ पर, लेकिन मेरी आत्मा उस दिन उड़ गई —

मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर… हर जगह जाकर चिंगारी बन गई।

मेरे बाद, 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी।

और यहीं से शुरू हुई 1857 की पहली स्वतंत्रता क्रांति।

मैं नहीं जानता कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा।

पर एक बात कह सकता हूँ —

मैंने बंदूक नहीं चलाई थी किसी अफसर पर,

बल्कि उस अन्याय पर, जो सदियों से हमें कुचलता रहा।

मैं कोई महापुरुष नहीं था।

मैं सिर्फ एक सिपाही था।

पर अगर मेरा अकेला कदम एक क्रांति की शुरुआत कर सकता है,

तो सोचो, अगर हर कोई जाग जाए — तो कैसा होगा ये भारत?

मैं आज भी तुम्हारे बीच हूँ —

हर उस आवाज़ में, जो सच्चाई के लिए उठती है।

हर उस आंख में, जो गुलामी से इनकार करती है।

हर उस दिल में, जो अपने वतन से मोहब्बत करता है।

अगर तुम्हें मुझसे कुछ लेना है,

तो मेरी तरह खड़े होना सीखो —

चाहे अकेले ही क्यों न खड़े होना पड़े।